Le Grandi Dimissioni non vanno intese come rinuncia ad un lavoro insoddisfacente. Sono invece segno di una una generale perdita della speranza. Sono Grandi Dimissioni dalla vita. Frutto di un clima sociale e politico depressivo. Al quale però potremmo rispondere con azione responsabile. Si sceglie invece di rinunciare a cercare realizzazione di sé nel lavoro. E si sceglie al contempo di rinunciare ad una cittadinanza attiva. Riducendosi ad utenti passivi di servizi.

Tratto di questi argomenti nell’Editoriale di Persone & Conoscenze, rivista di cui sono fondatore e direttore. Trascrivo di seguito il testo.

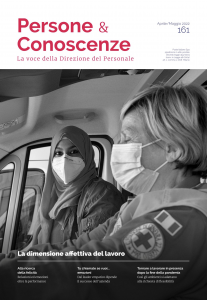

Persone & Conoscenze, 161, aprile-maggio 2022

Editoriale

di Francesco Varanini

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di un fenomeno inedito: “Great Resignation”, le “Grandi Dimissioni”.

Si lascia “il proprio posto perché si vuole con forza, con urgenza, un lavoro governato da regole che facciano vivere meglio”, scrive nell’articolo di apertura Giordana Masotto. “Siamo di fronte a un profondo ripensamento, da parte di molti, del rapporto con il lavoro, con il suo significato, sul posto e sul tempo che deve occupare nella vita”, continua nelle pagine che seguono Alberto Piccolo.

Ecco dunque Giordana Masotto aprire il suo articolo proponendo un decalogo teso a guidare nella personale scoperta del senso del lavoro. Per poi ricordarci che “l’amore, come il lavoro, non è un gioco solitario, non è più (non dovrebbe essere) controllo e possesso, ma è l’avventura di entrare in una relazione con altro da sé, valutando la forza del proprio desiderio-bisogno e consapevoli di attraversare un territorio sconosciuto di cui non ci si può appropriare”.

Alberto Piccolo cita non a caso le famose parole di Primo Levi: “l’amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità”. E quindi si chiede, e ci chiede: “che cosa può favorire il recupero (finalmente) di un’autentica dimensione affettiva al lavoro che si accompagni anche a condizioni eque e umane?”. Perché, come scrive Masotto, “o si creano gli estremi per un modo nuovo di sollecitare uomini e donne a stare nel lavoro e lottare per questo, oppure lo spazio e l’attrattività si riducono inevitabilmente per tutti. Alzare la posta perché chiunque possa giocare”.

“La nuova etica è mettere al centro i soggetti in relazione”, scrive ancora Masotto. Torna con forza e precisione sugli stessi argomenti Ugo Morelli: “che cosa sono il lavoro e la sua esperienza per noi esseri umani? Siamo esseri intersoggettivi e nell’intersoggettività ci individuiamo, componiamo e ricomponiamo noi stessi. Ci motiva la giustizia sociale, la quale genera fiducia e affidabilità, quindi coinvolgimento e impegno. Il lavoro è relazione intorno a un compito, da cui scaturiscono motivazione, senso e significato”.

Possiamo allora chiederci come mantener vivo dove c’è, e diffondere dove non c’è, il clima di fiducia e di passione che motiva a lavorare bene. Certo non basta, come giustamente nota Morelli, “l’intervento sui singoli lavoratori, basato su forme paternalistiche, accompagnate da invocazioni moralistiche e da ‘spinte gentili’ che spesso fanno leva su richieste di complicità, su ritocchi remunerativi e su forme più o meno velate di subordinazione psicologica o di allusioni e accenni ben celati di minacce”.

Ma solo leggendo le accorate parole di Martina Galbiati possiamo cogliere la complessità e l’urgenza del problema. Racconta nella sua rubrica: “La Great Resignation ha colpito anche il laboratorio di pasticceria di mio papà, mio fratello e mio zio. Aperto dal 1955, la mia famiglia l’ha rilevato nel 1992. I dipendenti sono sei, il turnover rasenta lo zero da anni e anni. Mio zio stesso lavorava come dipendente del precedente proprietario che gli ha ‘insegnato il mestiere’”.

“All’inizio di febbraio”, continua Galbiati, “una delle dipendenti, addetta alle vendite e aiuto in laboratorio in forze da quasi 30 anni, ha chiesto di poter passare da full time a part time perché aveva necessità di ‘rallentare’ i suoi ritmi lavorativi. Dopo pochi giorni dal ferale annuncio, ha dichiarato ai tre già disorientati datori di lavoro che avrebbe preferito lasciare il posto, dando ufficialmente le dimissioni. Oggi, a due mesi di distanza, non s’è ancora trovato qualcuno che la sostituisca”.

“Una narrazione totalmente disconnessa dalla realtà”, scrive Galbiati, “ha certamente una buona responsabilità nella creazione di aspettative e scenari irrealistici”. Irrealistici non solo nel contesto di una microimpresa o PMI, ma anche di una grande impresa. Professionisti delle Risorse Umane, manager e imprenditori hanno commesso certo i loro errori, ma certo non sono gli unici responsabili del pericoloso diffondersi di un comodo rifiuto del lavoro. Un più generale clima sociale e politico deve essere contrastato.

Si è perso “il gusto di farlo bene, di generare qualcosa di bello”, scrive Piccolo. “Siamo esseri intersoggettivi”, scrive Morelli, “e nell’intersoggettività ci individuiamo, componiamo e ricomponiamo noi stessi. Ci motiva la giustizia sociale, la quale genera fiducia e affidabilità, quindi coinvolgimento e impegno. Il lavoro è relazione intorno a un compito, da cui scaturiscono motivazione, senso e significato”. “La passione non è gratis. Ma è affascinante”, dice Masotto.

Se gode di nuovo pubblico consenso il rifiuto del lavoro, dobbiamo tornare a parlare -con impegno e speciale attenzione- del significato vitale, profondamente umano del lavoro.

Dobbiamo tornare a porre al centro dell’attenzione la cultura del lavoro.